中国经济真相:稳增长幻象破灭,深陷结构性困境

经济数据背后的真相:稳增长的幻象与结构性困境

数据解读:稳增长的表象与隐忧

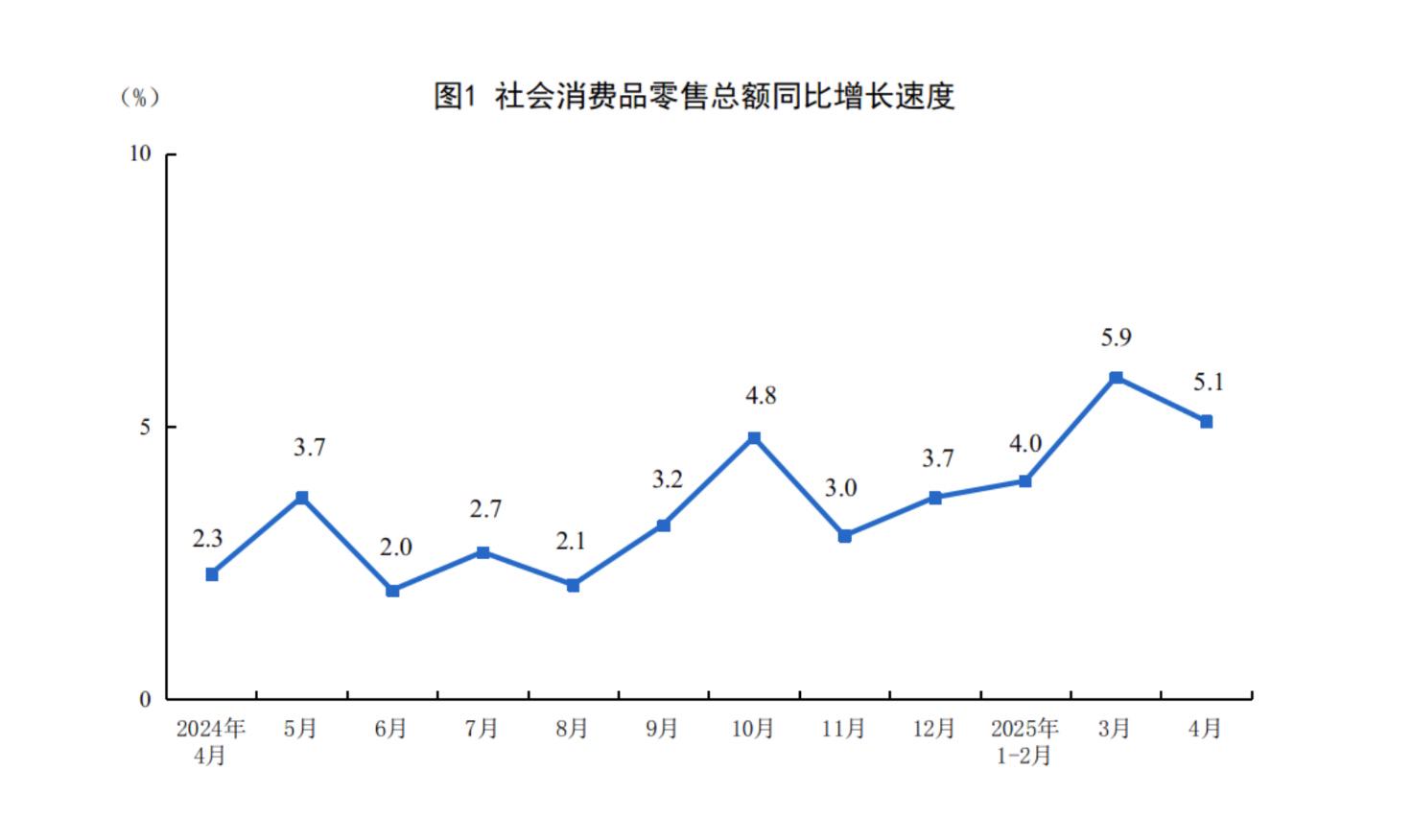

国家统计局发布的4月国民经济数据,乍看之下,一片“稳中向好”的景象。固定资产投资同比增长4.0%,社会消费品零售总额增长5.1%,货物进出口总额增长8.0%。但细究之下,却难掩经济结构性问题的重重阴影。这些数据更像是粉饰太平的烟雾弹,掩盖了中国经济真实的困境。所谓的“稳定增长”,不过是饮鸩止渴,靠着透支未来的潜力来维持表面的繁荣。我们必须警惕这种“数据好看,百姓遭殃”的局面。

更令人担忧的是,这些数据之间存在着严重的割裂。例如,出口的超预期增长,真的是因为中国制造的竞争力提升了吗?恐怕更多是“抢出口”的短期效应,是企业在外部环境恶化前的最后一搏。这种透支未来的行为,无异于竭泽而渔。而固定资产投资的增速放缓,则反映了企业信心的不足,以及对未来经济前景的悲观预期。这种投资意愿的低迷,将直接影响未来的经济增长动力。此外,社零数据的增长,很大程度上是靠“以旧换新”等政策刺激,这种政策刺激带来的消费增长,缺乏可持续性,一旦政策红利消失,消费市场将再次陷入低迷。

外部冲击下的宏观调控:权宜之计还是深层变革?

面对复杂严峻的外部环境,中国政府采取了一系列的宏观调控政策,包括降息降准、中美关税战“降温”等。这些政策在短期内或许能够起到一定的稳定作用,但从长远来看,却难以解决中国经济深层次的结构性问题。仅仅依靠货币政策的刺激,而忽视了经济结构的调整和改革,无异于扬汤止沸。更何况,降息降准等政策,往往会加剧资产泡沫,导致资源错配,最终损害实体经济。

此外,中美贸易摩擦的“降温”,也并不意味着外部环境的根本改善。美国对中国的遏制战略不会改变,贸易摩擦只是其遏制手段之一。中国经济要实现可持续发展,必须摆脱对外部市场的过度依赖,转向以内需为主的增长模式。而要实现这一转变,需要进行深层次的改革,包括打破垄断、放松管制、鼓励创新等。但令人遗憾的是,我们看到的更多是权宜之计,而非深层变革。这种头痛医头、脚痛医脚的做法,只会让中国经济在结构性困境中越陷越深。

消费市场的疲态:新旧动能转换的阵痛

社零数据:被“以旧换新”透支的消费潜力

4月份的社会消费品零售总额同比增长5.1%,这个数字看起来还不错,但如果我们深入分析,就会发现其中隐藏着巨大的隐忧。这种增长很大程度上依赖于“以旧换新”等刺激政策。这些政策的确能在短期内刺激消费,但它们本质上是一种透支未来的行为。消费者提前消费了未来的需求,一旦政策退出,消费市场就会陷入低迷。这种增长模式是不可持续的,就像兴奋剂一样,长期使用会对身体造成损害。

更令人担忧的是,这种“以旧换新”政策往往会扭曲市场,导致资源错配。消费者为了享受政策优惠,可能会购买一些自己并不真正需要的产品,或者放弃一些更有价值的选择。这种扭曲的市场行为,不利于创新和产业升级。而且,这种政策往往会惠及少数企业,而损害整个行业的利益。例如,一些大型家电企业可能会通过“以旧换新”政策获得更多的市场份额,而一些中小企业则难以从中受益。这种不公平竞争,不利于构建一个健康的市场环境。

服务消费的结构性问题:旅游业的虚假繁荣与电影市场的寒冬

表面上看,居民旅游、出行、通信等服务性消费保持了两位数的增长,这似乎表明服务业正在蓬勃发展。但事实果真如此吗?旅游业的繁荣,很大程度上是建立在廉价劳动和低质量服务的基础之上。大量的游客涌入景区,破坏了自然环境,也降低了旅游体验。更重要的是,旅游业的繁荣并没有真正惠及当地居民,反而导致了物价上涨和生活成本的增加。这种畸形的旅游业发展模式,是不可持续的。

与旅游业的虚假繁荣形成鲜明对比的是,电影市场的持续低迷。4月份全国电影票房同比大幅下降22%,这反映了中国文化产业的创新能力不足,以及消费者对现有电影产品的不满。长期以来,中国电影市场充斥着粗制滥造的商业片,缺乏真正有深度、有内涵的作品。这种“文化快餐”式的生产模式,最终导致了观众的流失和市场的萎缩。电影市场的寒冬,也暴露出中国文化产业深层次的问题:缺乏创新、缺乏人才、缺乏对观众的尊重。

投资的迷局:基建的托底与制造业的踟蹰

房地产市场的阴影:高地价与低投资的悖论

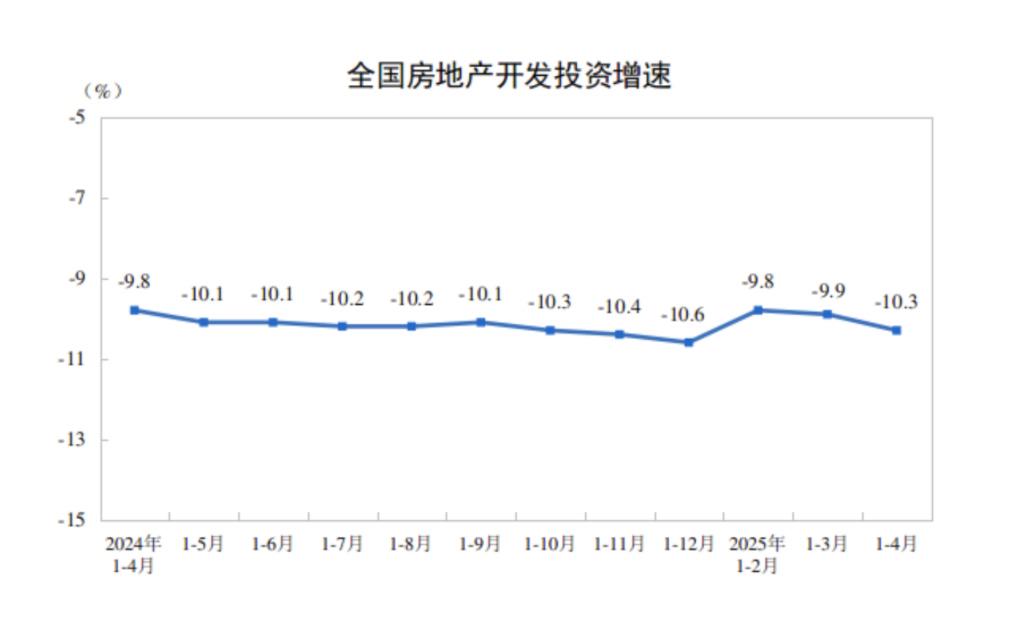

近期各地高价地块频出,看似房地产市场有所回暖,但1-4月份,全国房地产开发投资额同比增速为-10.3%,降幅较一季度进一步扩大。这形成了一个鲜明的悖论:一方面是地价高企,另一方面是投资意愿低迷。这种现象的背后,反映了房地产市场的结构性问题和开发商的复杂心态。

高地价的出现,往往是地方政府和开发商合谋的结果。地方政府为了增加财政收入,往往会抬高土地价格,而开发商为了获得土地资源,也不得不接受高地价。然而,高地价并不意味着房地产市场的真正繁荣。相反,它会挤压开发商的利润空间,降低其投资意愿。更重要的是,高地价最终会转嫁到消费者身上,导致房价上涨,加剧房地产市场的泡沫风险。长此以往,房地产市场将难以健康发展。

出口的虚假繁荣:抢出口的短期效应与长期风险

海关总署数据显示,4月份出口同比增长8.3%。这一数据看似亮眼,但却隐藏着巨大的风险。这种增长主要是得益于“抢出口”效应,以及对东盟、拉美出口的高增长。由于中美关税短期内有所下调, “抢出口”或将再现。然而,这种“抢出口”行为,本质上是一种透支未来的行为。

更重要的是,这种依赖“抢出口”的增长模式,使得中国经济更加容易受到外部环境的影响。一旦外部环境恶化,出口就会大幅下降,从而对中国经济造成巨大的冲击。因此,中国经济要实现可持续发展,必须摆脱对外部市场的过度依赖,转向以内需为主的增长模式。而要实现这一转变,需要进行深层次的改革,包括打破垄断、放松管制、鼓励创新等。否则,中国经济将永远无法摆脱被外部环境左右的命运。

政策的困境:超常规逆周期调节的局限性

CPI与PPI的倒挂:通缩风险下的企业生存困境

4月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比下降0.1%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至-2.5%。这种CPI与PPI倒挂的现象,意味着中国经济正面临着通缩的风险。CPI下降,意味着消费需求不足,企业难以提价,利润空间受到挤压。PPI下降,意味着生产资料价格下跌,企业投资意愿降低,生产活动受到抑制。这种通缩的风险,将对中国经济的健康发展构成严重的威胁。

更令人担忧的是,在这种通缩的背景下,企业生存面临着巨大的困境。一方面,企业面临着需求不足的压力,产品销售困难,库存积压严重。另一方面,企业面临着成本上升的压力,原材料价格上涨,劳动力成本增加。在这种双重压力下,企业的利润空间越来越小,甚至出现亏损。许多中小企业难以承受这种压力,面临着倒闭的风险。这种企业生存困境,将对中国经济的稳定构成严重的挑战。

稳就业的挑战:结构性失业与增长放缓的双重压力

稳就业是当前中国政府面临的重要任务之一。然而,在经济增长放缓和结构性调整的背景下,稳就业面临着巨大的挑战。一方面,经济增长放缓导致企业用工需求减少,新增就业岗位不足。另一方面,结构性调整导致部分行业面临淘汰,大量工人失业。这种结构性失业问题,比总量失业问题更加难以解决。

更令人担忧的是,大学毕业生面临着严峻的就业形势。随着高等教育的普及,大学毕业生人数不断增加,但就业市场提供的岗位却相对有限。许多大学毕业生找不到理想的工作,不得不从事低薪、低技能的工作。这种人才浪费现象,不仅是对教育资源的浪费,也是对社会资源的浪费。长此以往,将严重影响中国经济的创新能力和竞争力。

增长潜力与结构性改革:新旧结构的博弈

中国经济要实现可持续发展,必须进行深层次的结构性改革。一方面,要加快培育新的增长点,发展战略性新兴产业,推动产业结构升级。另一方面,要加快淘汰落后产能,化解过剩产能,优化资源配置。这种新旧结构的博弈,将决定中国经济的未来。

然而,结构性改革往往会触及既得利益,面临着巨大的阻力。一些地方政府为了追求短期利益,往往会保护落后产能,阻碍产业升级。一些国有企业为了维护自身利益,往往会阻挠改革,延缓转型。这种既得利益的阻挠,使得结构性改革举步维艰。中国经济要突破结构性困境,必须打破既得利益的藩篱,坚定不移地推进改革开放。

比特币扩容

MORE>- 最近发表

-

- L1 Gas限制:個人節點轉型部分無狀態節點,兼顧性能與隱私

- 比特幣垃圾交易風暴:2015 年歷史回顧與啟示,蘇花公路般的網路挑戰

- 比特幣歷史教訓:2015垃圾交易攻擊與主權基金、蘇花公路議題反思

- 微念主导米粉新秩序:螺蛳粉标准化是馅饼或枷锁?

- 仁寶股價啟示:長虹智造崛起,螺絲釘的數位變革與蘇花公路精神

- 華安證券財報亮眼藏隱憂:投行弱勢與合併國元證券的挑戰

- Web3 AI Agent新宠:MCP协议赋能,莊宗輝解密區塊鏈重生術

- 中国经济真相:稳增长幻象破灭,深陷结构性困境

- Pi币崩盘?六年Pi Network泡沫破灭,投资者信心尽失

- 支付巨头激战Web3:Visa、Mastercard押注区块链支付,谁能称霸未来?